Le 3 mai 1987, le rideau est tombé sur l’une des plus grandes légendes de la chanson française. Dalida, la femme-flamme, l’icône à la crinière blonde et à la voix qui faisait chavirer les cœurs, était retrouvée sans vie dans sa maison de Montmartre. À 54 ans, au sommet de sa gloire, elle avait décidé de tirer sa révérence. Sur sa table de chevet, quelques mots griffonnés : “La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi.” La nouvelle a l’effet d’une bombe.

Comment cette femme, qui incarnait la joie de vivre et la passion, avait-elle pu commettre l’irréparable ? Pour comprendre son geste, il faut regarder au-delà de la lumière aveuglante des projecteurs, et plonger dans les zones d’ombre d’une existence marquée par la tragédie.

Derrière la star invincible se cachait Iolanda Gigliotti, une femme d’une sensibilité extrême, dont la vie fut une quête éperdue d’un bonheur qui n’a cessé de lui échapper. Née au Caire en 1933, elle porte dès l’enfance les stigmates d’une différence. Un strabisme sévère, hérité d’une infection, l’oblige à porter des lunettes qui lui valent les moqueries de ses camarades. Cette blessure narcissique forgera chez elle une obsession de la perfection physique et une volonté de fer pour prouver sa valeur au monde. Élue Miss Égypte en 1954, elle prend sa revanche et s’envole pour Paris, capitale de ses rêves.

Le succès est rapide, presque immédiat. Sous le pseudonyme de Dalida, elle devient une star immense. “Bambino”, “Gigi l’Amoroso”, “Il venait d’avoir 18 ans”… Ses chansons sont sur toutes les lèvres, ses concerts affichent complet. Elle est belle, talentueuse, adulée. Mais en privé, le destin s’acharne. Sa vie amoureuse est une litanie de drames, une sorte de malédiction qui la poursuit. Trois des hommes qui ont partagé sa vie se suicideront.

Le premier est Luigi Tenco, un jeune chanteur italien passionné. En 1967, ils participent ensemble au festival de San Remo. Éliminé, humilié, il se tire une balle dans la tête dans sa chambre d’hôtel. C’est Dalida qui découvre son corps. Le choc est si violent qu’elle tente de se suicider quelques semaines plus tard. Elle est sauvée de justesse après plusieurs jours de coma. En 1970, c’est son ancien mari et pygmalion, Lucien Morisse, qui met fin à ses jours. En 1983, Richard Chanfray, son compagnon fantasque pendant neuf ans, se donne la mort par inhalation de gaz d’échappement. Chaque drame est une nouvelle cicatrice sur son cœur, un pas de plus vers l’abîme.

À ces amours maudits s’ajoute une autre blessure, intime et inguérissable : l’impossibilité d’être mère. Dans les années 60, une interruption volontaire de grossesse, alors illégale et pratiquée dans des conditions précaires, la rend stérile. Ce rêve de maternité anéanti la hantera toute sa vie, creusant un vide que ni la gloire ni l’amour de son public ne parviendront à combler.

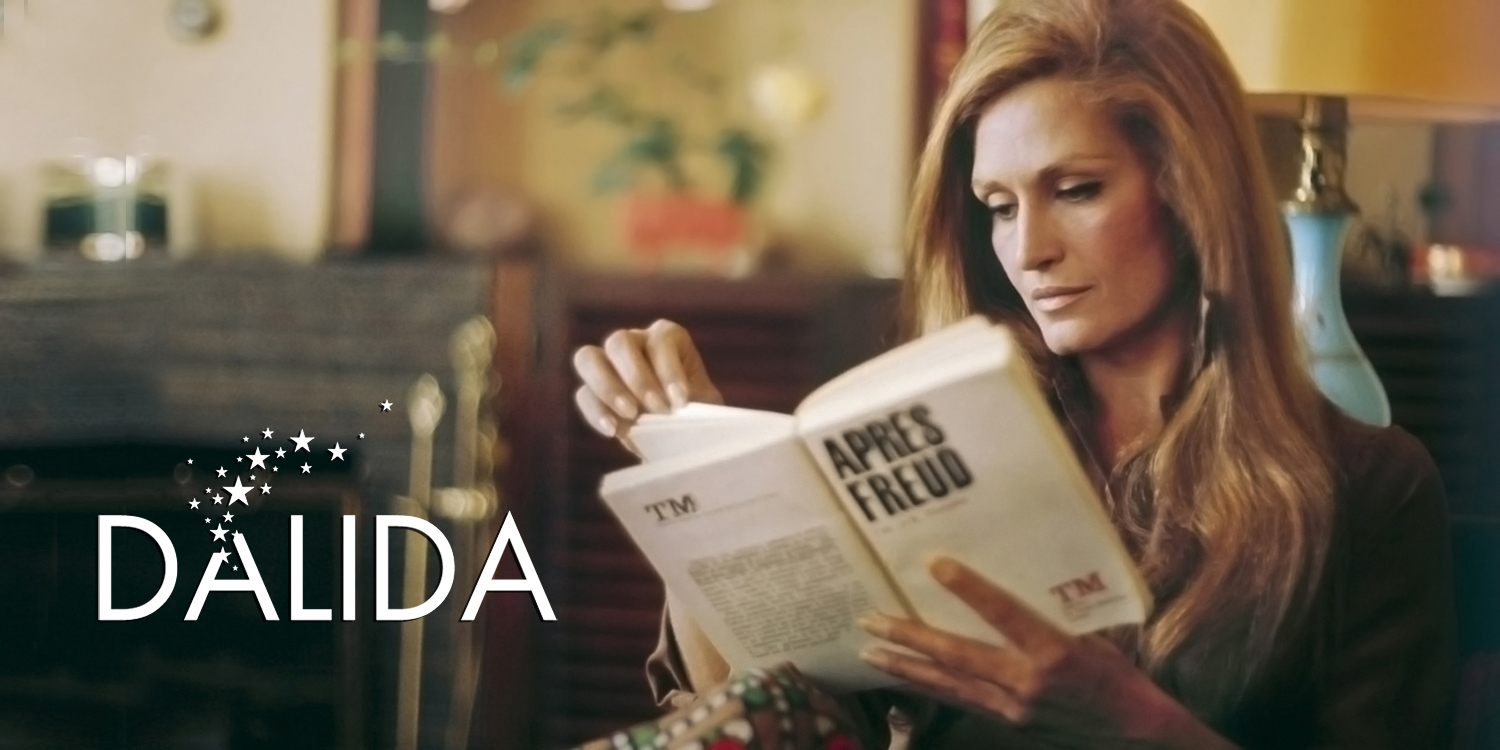

Dans les dernières années de sa vie, ses chansons changent de tonalité. Elles deviennent plus sombres, plus introspectives. “Mourir sur scène”, “À ma manière”, “Pour ne pas vivre seul”… Elle y livre des bribes de son âme, des aveux de sa souffrance. Mais le public, habitué à la voir triompher de tout, n’y voit souvent que du spectacle, une théâtralité magnifiquement interprétée. Personne ne mesure à quel point ces textes sont le reflet de sa propre détresse.

Son dernier film, “Le Sixième Jour” de Youssef Chahine, est un exutoire. Elle y joue le rôle d’une grand-mère égyptienne, le visage vieilli, loin de son image glamour. Elle y exorcise ses démons, pleure la maternité qu’elle n’a pas eue. La performance est saluée par la critique, mais elle la laisse exsangue, vidée.

Le succès est toujours là, mais Dalida est épuisée. “Épuisée de devoir être forte, fatiguée de devoir faire semblant, fatiguée d’être seule malgré la foule.” Elle se réfugie de plus en plus dans sa grande maison de la rue d’Orchampt, sa forteresse de solitude. Dans les jours qui précèdent sa mort, ses proches la décrivent comme étrangement sereine. Une sérénité qui n’est pas celle du bonheur retrouvé, mais celle d’une décision prise.

Son suicide n’est pas un acte impulsif, mais une dernière mise en scène, minutieusement préparée. Vêtue d’une nuisette blanche, coiffée, maquillée, elle a choisi de partir comme elle a vécu : en diva, en pleine lumière, mais seule. Son geste final est une tentative désespérée de reprendre le contrôle de son destin, de mettre un point final à une histoire trop lourde à porter.

La mort de Dalida soulève une question troublante, celle de notre responsabilité collective. Avons-nous trop applaudi l’artiste pour entendre la femme ? Avons-nous été aveuglés par le mythe au point de ne pas voir la détresse humaine ? Enfermée dans son personnage d’idole, Dalida n’a peut-être jamais eu le droit d’être simplement Iolanda, une femme fragile avec ses blessures. Son histoire nous rappelle que le succès ne guérit pas tout, et que derrière les masques les plus éclatants se cachent parfois les silences les plus profonds. Le silence d’un cœur fatigué, qui a tant donné à la lumière avant de choisir, pour toujours, l’obscurité.